様々な悩みとそのカウンセリングのご紹介

人との交流で生じる問題は、お互いに要因があり、どちらか一方の問題ということはありません。しかし、相手を責めたり、変えようとしても問題はますます悪化していくだけでしょう。もし、変えられるものが合ったら自分の側の問題だけなのです。問題が起きるのは嫌なものですが、自分の点検・成長のチャンスと捉えてみてはいかがでしょうか。ここではそのためのチェック項目をご紹介したいと思います。ご紹介した内容が、あなたのより良い人間関係構築のための一助になれましたら幸いです。

人間関係はお互いがあっての事なので、上手くいかない時でも全てが自分の側に問題があったり、相手側に問題があるということはありません。だからといって、相手を変えようとしてもうまくはいかないだろうし、相手は抵抗を示してくるかもしれません。そこで、ここでは人間関係が上手くいかない時や対立するときに生じやすい問題点を解説していきたいと思います。問題点を知ることが、自分の心の動きを知ることにつながります。それを知るだけでも、今までであればヒートアップして関係が壊れるというループから脱することが出来ます。人間関係が上手くいかずに悩んでいる方がいらっしゃいましたら、ぜひご一読いただいて生きる上でのヒントにしていただけましたら幸いです。

対人関係においてはアサーション・スキルの重要性が謳われています。アサーションとは自分の望むものと相手の望むものが違った場合などでも、関係性を損なわないように交渉するスキルとも言えます。そのスキルに必要なものがマインドフルネス・スキルです。マインドフルネスのマインドフルとは「今、ここ」での自分、相手、状況を価値判断しないでありのままに見ていく状態を指します。相手に対する感情(恐れ・怒り・妬み・勝ちたい)が強いと自分の要求もありのままに見ることが出来ません。もちろん相手に対してもです。ここでは、マインドフルネス・スキルの活用と共に基本的なアサーション・スキルのご紹介をしたいと思います。対人関係が上手くいかずにお悩みの方はぜひご一読いただいて、少しでも楽に生きるための一助になれましたら幸いです。

人は自分の存在を認めてもらえると、嬉しいと感じたり自己肯定感が上がったりします。この認めたことを現わす言葉や態度を「ストローク」と言います。ストロークには、嬉しさを感じさせる肯定的なものと、嫌な気持ちにさせる否定的なストロークがあります。このストローク次第で人間関係がスムーズに運んだり、あるいはギクシャクした関係に陥ったりするのです。ここでは、より詳しいストロークの解説と、より人間関係を豊かなものとするヒントをご紹介しています。よろしかったらぜひご一読いただけましたら幸いです。

アダルトチルドレンの方のように、過酷な生育環境の中を生き抜いてきた方は、強い不安や時として怒りの感情に襲われて苦しまれている方がとても多くいらっしゃるのではないでしょうか。理性だけでその感情を取り除こうとしても、刻み込まれた傷の深さによっては、難しい場合もあります。取り除こうとすればするほど感情は強くなっていきます。そこで有効なのがこのポリヴェーガル理論を用いた心理療法です。ポリヴェーガル理論は理性ではなく身体(自律神経)に働きかけていく理論です。その分、体感しやすいとも言えます。アダルトチルドレンの方のように生きづらさを感じている方がいらっしゃいましたら、ぜひご一読いただけましたら幸いです。

アダルトチルドレンの方は、何かしている時でも恐れや不安、恨みの感情などが頭をめぐって疲労していることが多いのではないでしょうか。特に一人でいる時に。これでは心がが休まる暇がありません。自律神経にも影響を及ぼし、身体も無意識のうちに常にこわばっていて、相乗効果として心身ともに疲れている状態が常態化していることも稀ではありません。この様な方にお勧めしたいのが、「マインドフルネスの三角関係」の活用です。これはある意味、負とも捉えらる感情や思考を取り払おうとするのではなく、共存していくという感覚のものです。よろしかったら、ぜひご一読いただけましたなら幸いです。

カウンセリングを受けて、その時は色々な事に気づいて生活の中で活かそうと思っても、日常に戻ると忘れている。せっかくカウンセリングを受けているのに、変わっていない自分がいてもどかしい。受けても意味が無いのでは?などと考えているうちにカウンセリングの足が遠のいて、結局やめてしまった、等の経験はありませんか?せっかくそれまでに築いてきたことが無駄になってしまう事にもなり兼ねません。ここでは、他のブログで紹介した「記憶のメカニズム」をより強化するためのの方法をご紹介します。カウンセリングにとって大切な「気づき」は、記憶に定着させることで効果を発揮してきます。カウンセリングに対して今一つ効果を感じられなくてもどかしさを感じている方や、カウンセリングの効果をより上げたいと感じている方がいらっしゃいましたら、ぜひご一読いただいて参考にしていただけると幸いです。

マインドフルネスは、「今、ここ」を大切にするためのワークです。ここにいない人のことで囚われたり、過ぎ去ったことや、まだ来ない未来の事を考えていたり、頭の中が忙しいとそれだけでストレスになり疲れてしまいます。心をクリアにすることは心を整えるという事でもあるのです。マインドフルネスは、心を整えるのにとても有効な心理療法であり、それは日常生活の中に取り入れることも出来るのです。ここでは、日常生活の中で出来るマインドフルネスのご紹介をしたいと思いますので、よろしかったらご一読ください。この記事が少しでもあなたが生きやすくなるための一助になれましたら幸いです。

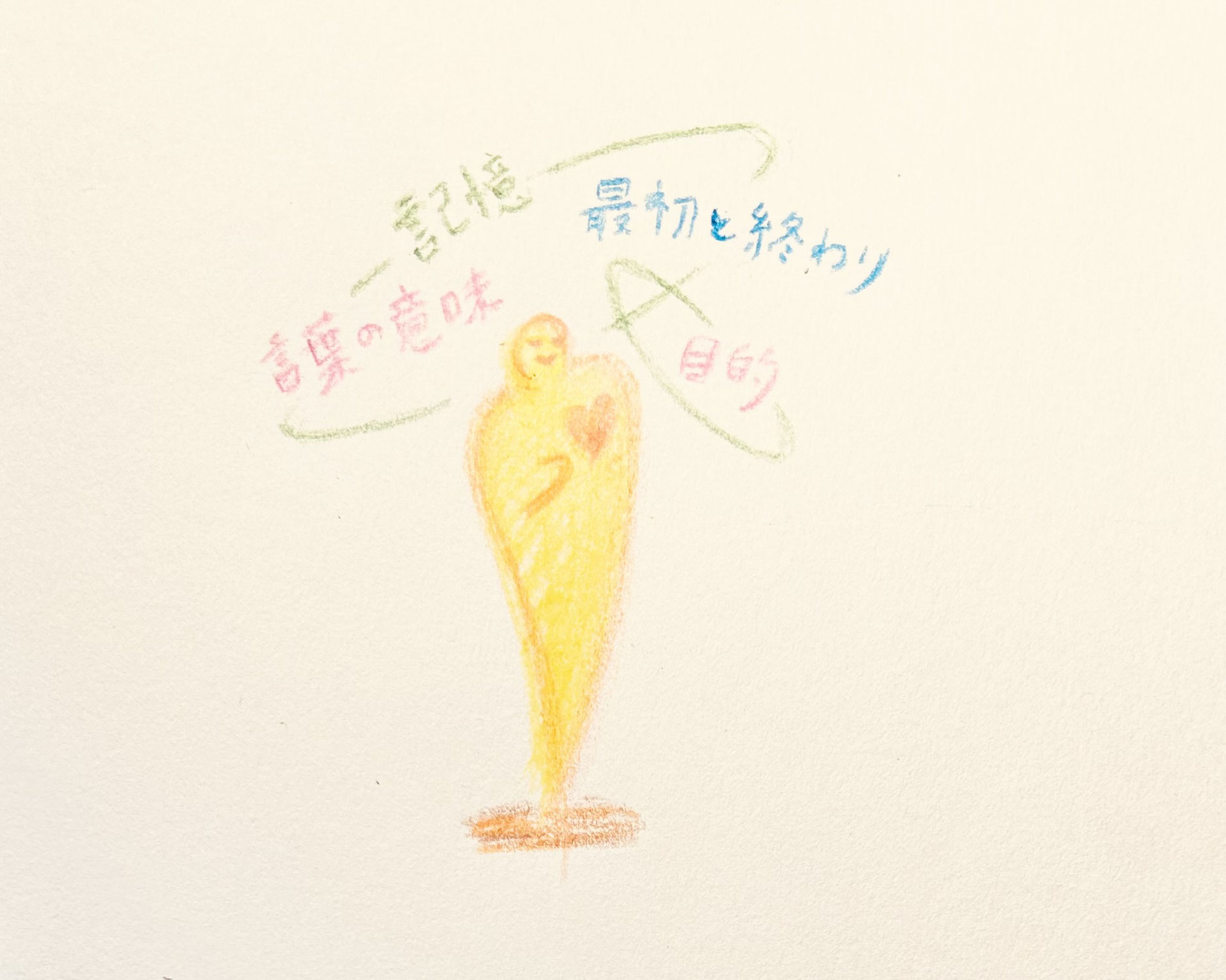

カウンセリングで認知行動療法を行っても、今一つ身につかない、活かせていない、などと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?せっかくカウンセリングの時に気がついたことがあっても忘れてしまう、やはり生活に活かせていない、などと感じている方も。では、なぜ活かせていないと感じるのでしょうか?ポイントは「記憶」のメカニズムにあると考えられます。ここではその記憶のメカニズムに対する解説を行ってみたいと思います。よろしかったらぜひご一読いただけたらと存じます。あなたが生きやすくなるための一助となれましたら幸いです。

人は社会の中で人生を歩んでいくうちに、それぞれのステージに見合った課題が与えられます。それを発達課題と呼びます。それがつまづいていたりすると、その後のステージに連鎖的に影響を与えることにもつながっていきます。ご自身の中で負の歴史などがあると、「過ぎ去ったことは変えられないのだから今更振り返ることに何の意味があるのか」、とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、カウンセリングで多角的な視点で見ていく事で、過去に対する思いが変化することもあるのです。その変化は現在につながり、そして未来へとつながっていくのです。ここでは発達課題を理論的に構築したエリクソンによる発達理論の解説をしたいと思います。よろしかったらご一読いただきご自身の人生を振り返る参考にしていただけましたら幸いです。